近日,来自永利3044官网(郑磊、张楷亮团队)、天津大学和深圳大学的联合科研团队,从大自然的智慧中汲取灵感,成功研制出一种仿生视觉伤害感受器(BIVN),它能像眼睛的“哨兵”一样,灵敏地捕捉有害蓝光,并模拟生物的疼痛感知与适应机制,为预防近视和眼部疾病提供了全新的思路。相关研究发表在《Chemical Engineering Journal》国际高水平期刊上, 并被国际新闻《Disease Prevention Daily》进行专栏报道。

我们之所以能看见五彩斑斓的世界,是因为视网膜上有感知不同颜色光线的视锥细胞。然而,感知蓝光的细胞数量远少于感知绿光的细胞,这导致人眼对蓝光的敏感度相对较低。因此,即使长时间受到高强度蓝光(波长410-455nm)的“攻击”,我们也常常后知后觉,直到视力受损才追悔莫及。

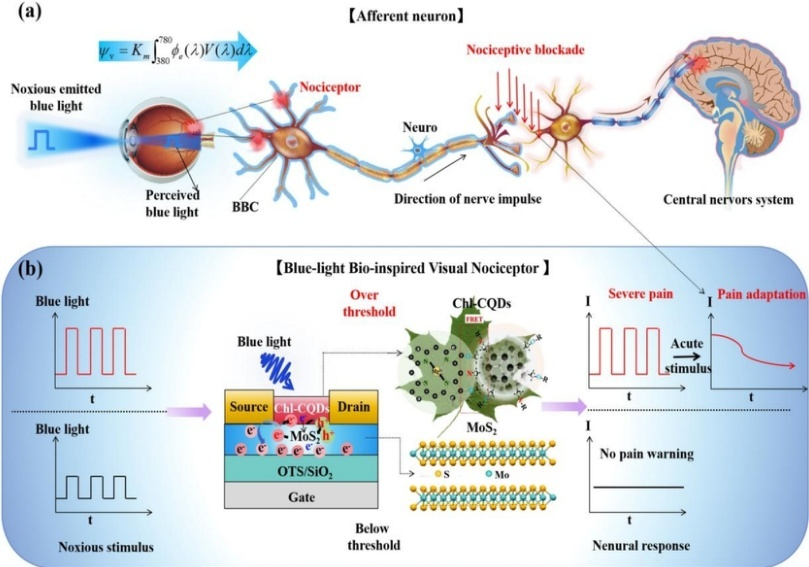

图1:生物视觉疼痛感知系统(左)与该研究提出的仿生蓝光视觉伤害感受器(右)工作原理示意图。

这项研究核心是利用一种由叶绿素功能化的碳量子点(Chl-CQDs)和二维半导体材料二硫化钼(MoS₂)构成的复合异质结构,来模拟生物体拥有的一种名为“伤害感受器”(Nociceptor)的感觉受体,它能在组织受到有害刺激时产生并传递“疼痛”信号,从而触发身体的规避反应。

研究亮点:

师法自然—从梧桐叶到“智能”材料:其中Chl-CQDs其原材料来自我们身边最常见的——梧桐树叶。通过一种简单、环保的溶剂热法,从梧桐叶中提取叶绿素,并将其制备成胶囊状的碳量子点。这种源于自然的设计不仅绿色环保,更重要的是,叶绿素和碳量子点的结合产生了奇妙的“协同吸收效应”,极大地增强了二维材料对蓝光的吸收能力(相比纯MoS₂器件提升了超过数万倍!这意味着它能在蓝光造成伤害的“萌芽”阶段就精准识别)

超越检测—模拟生物的“疼痛”与“适应”:该设计构建了一种独特的“反向”II型异质结,能够在材料界面处形成一个可控的内建电场,并诱导“电荷自陷阱”行为。进一步使得单个器件同时集成了三大核心功能超高灵敏度蓝光检测(远低于人眼安全阈值(约35.9 μW/cm²),可靠的光学记忆和复杂的疼痛计算功能(包括模拟阈值特性、痛觉过敏、疼痛适应)。

“这不仅仅是一个探测器,它更像一个会‘思考’的微型神经系统,能够判断伤害程度并做出相应调整。” —— 论文作者解读

这项研究首次在基于二维材料的仿生器件中,成功集成了蓝光感知、记忆、伤害感受与适应性阻断等多种功能,为开发先进的神经形态视觉系统开辟了新范式。

论文信息:

Zheng, L., Ren, J., Liu, Y., et al. (2025). Adaptative blue-light bio-inspired visual nociceptor using an all-in-one chlorophyll-derived CQDs sensitized 2D semiconductor toward human’myopia prevention.Chemical Engineering Journal, 512, 162436.https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.162436